La France découvre chaque semaine un nouveau palier de violence : fusillades en pleine rue, bandes structurées, territoires entier placés sous l’emprise du trafic. Et pourtant, le pays continue de jouer les théoriciens hésitants, comme si la délinquance organisée était un phénomène abstrait, une sorte d’exercice de philosophie politique. Pendant que les caïds imposent leurs règles, l’État s’interroge sur la bonne formulation juridique. La disproportion est tellement flagrante qu’elle en devient obscène.

Depuis vingt ans, le même rituel se répète. À chaque règlement de comptes, une pluie de déclarations, un cocktail de grands mots, de promesses martiales, d’indignations théâtrales. Puis plus rien. On replonge dans le laisser-faire, comme si l’oubli suffirait à calmer les quartiers. Cette incapacité chronique à assumer l’autorité crée un climat où les réseaux prospèrent avec une insolence méthodique. Quand un pays n’ose plus punir, ce sont les criminels qui dictent la loi.

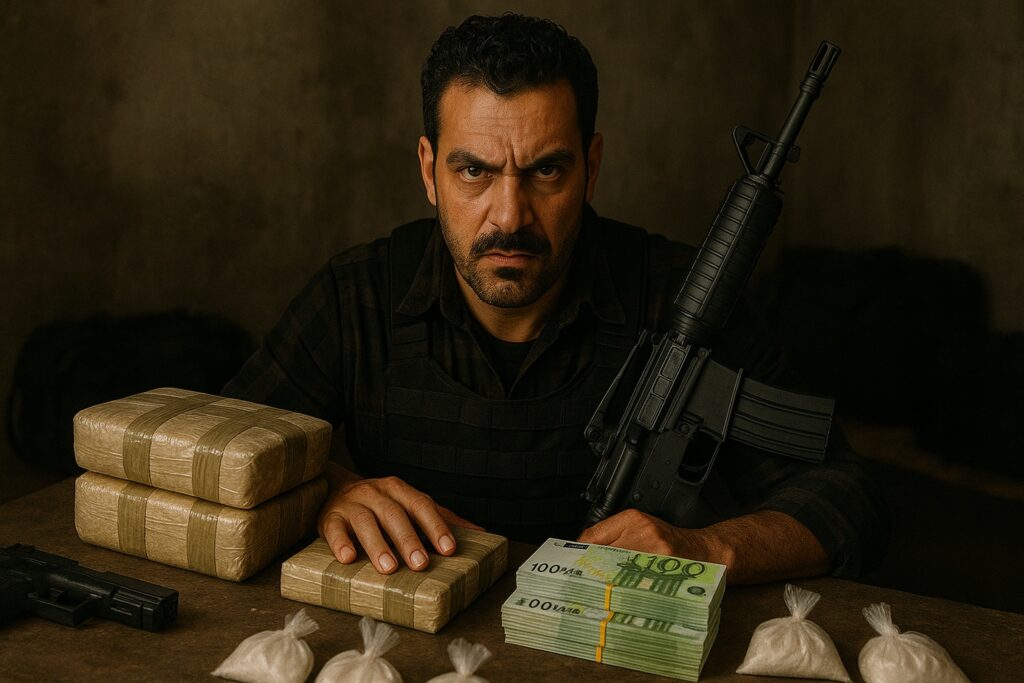

Le plus frappant, c’est l’écart entre les discours officiels et la réalité de terrain. On parle de « reconquête républicaine » alors que des pans entiers du territoire vivent sous la coupe d’organisations qui n’ont plus rien de folklorique : structures hiérarchisées, infiltration économique, intimidation permanente. Ce n’est plus du simple trafic, c’est une prise de contrôle lente et précise, rendue possible par notre paralysie. On refuse de voir ce que tout le monde constate : des groupes qui agissent comme de véritables pouvoirs autonomes.

Les responsables politiques, eux, se réfugient dans la nuance, la prudence, la crainte d’être accusés d’autoritarisme. On en arrive à cette situation lunaire où un pays saturé de violences hésite encore à nommer clairement ses adversaires, comme si désigner la réalité revenait à renoncer à une part de son confort idéologique. Le résultat est sous nos yeux : ce sont les trafiquants qui innovent, qui recrutent, qui investissent, pendant que l’appareil d’État s’empêtre dans son obsession administrative.

La population, elle, n’est plus dupe. Elle voit que les mêmes phénomènes reviennent sans cesse : la corruption locale qui gagne du terrain, les pressions sur les entreprises, les coups de feu qui deviennent presque ordinaires. Elle voit aussi que la classe politique aborde le problème avec la délicatesse d’un chirurgien tremblant, comme si sanctionner sévèrement les réseaux était une atteinte à je ne sais quelle sensibilité. Le peuple attend de la fermeté ; on lui offre des communiqués.

Un pays qui se laisse intimider perd progressivement le respect de ceux qui le menacent. Le narcotrafic, aujourd’hui, ne craint plus grand-chose. Il avance dans un environnement idéal : institutions timorées, lois molles, lenteur judiciaire, et une opinion publique qui n’a plus la force d’être surprise. À force de refuser l’évidence, la France s’est installée dans un cycle où les criminels ont toujours un temps d’avance.